「大人」のための書籍・読書を守ろう

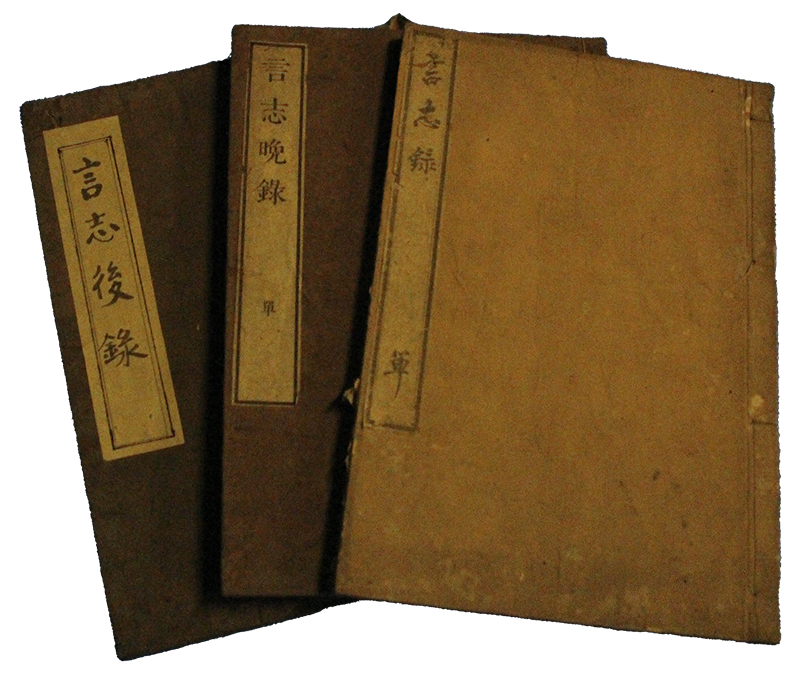

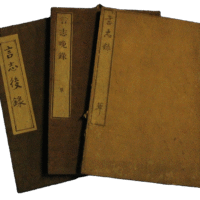

- 最初の写真は本年5月、北九州を調査探訪した際に、某塾跡で見つけた佐藤一斎の『言志録』3冊。

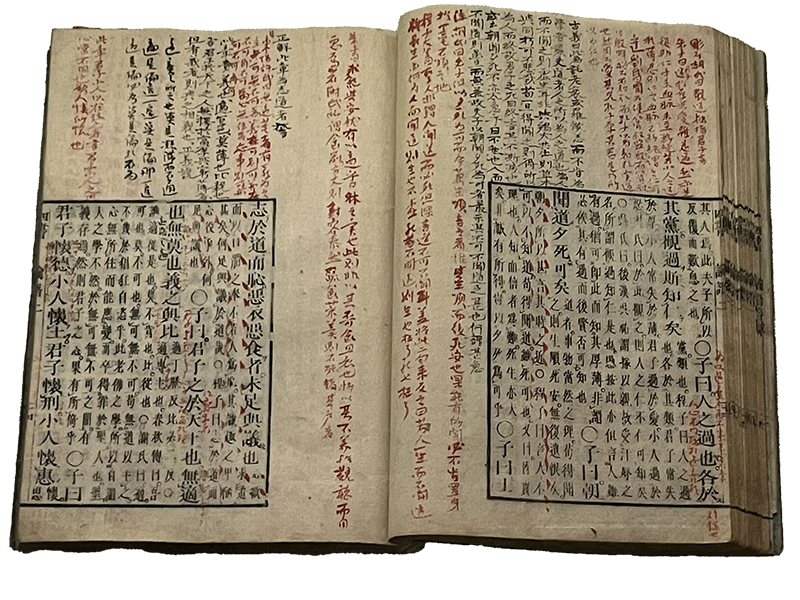

- 2枚目は、「四書章句集註」(國學院大學博物館所蔵)

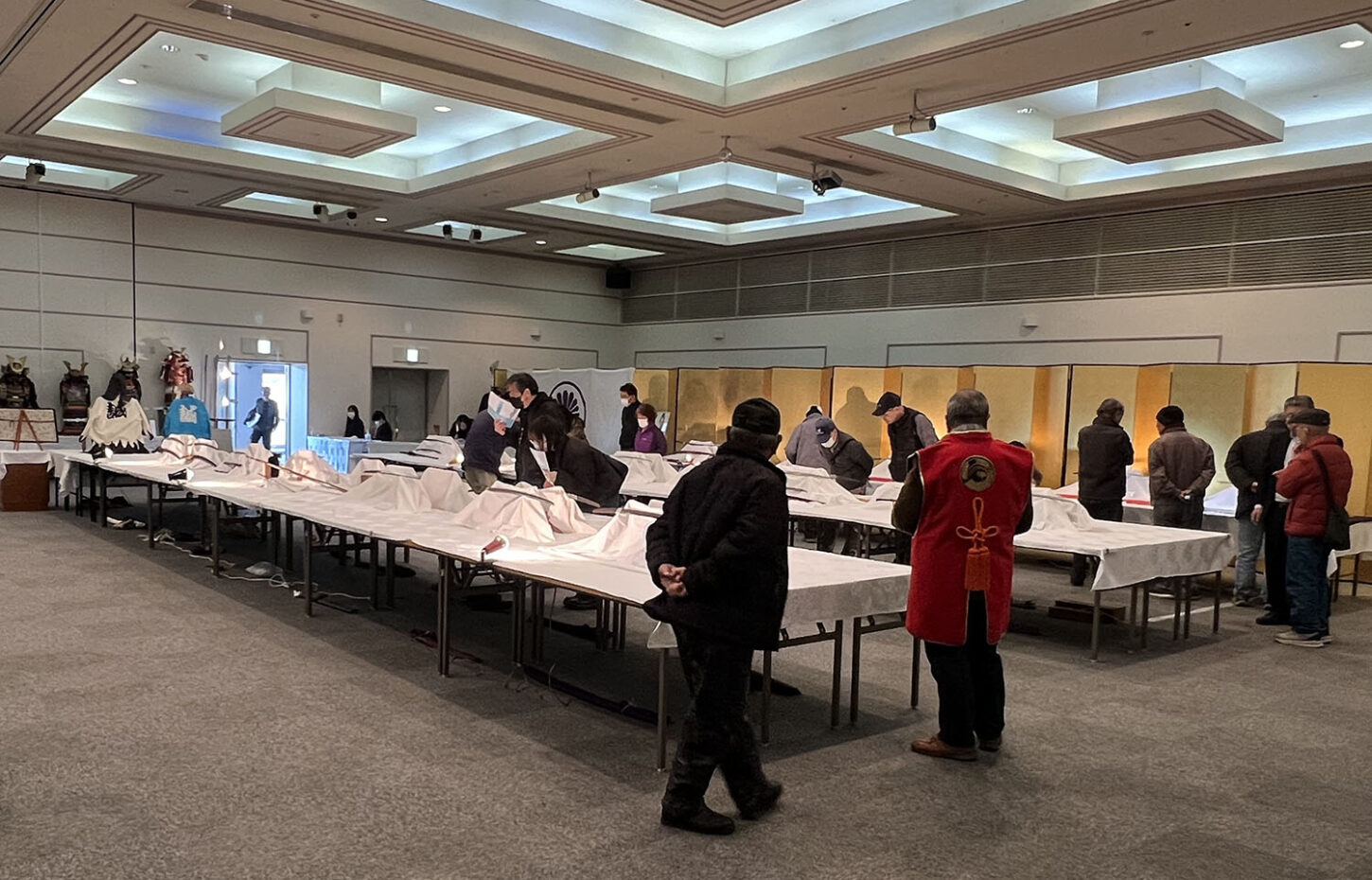

大河ドラマ「べらぼう」で描かれるように、江戸時代中期には出版文化と貸本業が発達した。江戸の人々が世界的にも圧倒的な識字率となった一因だ。

私が日頃、親しくさせていただいている齋藤健衆議院議員は、「街の本屋さんを元気にして、日本の文化を守る議員連盟」の幹事長だが、地域の書店が減少している現状は文化的危機と危惧される。

ネット通販や電子書籍と違い、実本を手にして「読んでみたい」と思える機会が失われつつある。

江戸時代は、本屋が無い農村では寺や豪農などが図書館的機能を果たした。

福島県矢祭町では、書店が無くても智恵を出して実本を身近にし、子供たちから読書精神を拡げる政策を進めている。

様々な活動が評価され、「第18回高橋松之助記念 文字・活字化文化推進大賞」を受賞した。

「松下歴史塾」にも塾生登録いただいている佐川正一郎町長より、連絡を受けた。

<矢祭町の皆様、おめでとうございます!>

本で腹が膨れるかと揶揄する方もいるだろう。

しかし、私は「体の食物」に対して、本は「心の食物」だと思う。

食物の狩猟だけでなく、文明(文化的趣味など)を持つことが人間の「心の豊かさ」だ。

「論語」などが指摘するように、「大人」となるための読書の重要性は普遍。

未来の大人たちが「小人」とならないよう、今の大人たちが認識して行動することが急務と思う。

理数系と比較して、歴史も軽視されているのが現状。

歴史を探究するにも、史料や書籍の読解が必須だ。

国や地方で仲間達が尽力する中、私も出来ることを進めていく。

※「大人」と「小人」は「たいじん」と「しょうじん」だということを蛇足ながら記載しておく。

この記事へのコメントはありません。